固晶胶沾污LED芯片电极的机理研究 及解决方案

摘要:在LED封装过程中,固晶烘烤后经常发生电极沾污的现象。本文分析了污染物成分,发现污染物为固晶胶挥发物,在此基础上分析了固晶胶沾污芯片电极的两个可能的原因,并给出了相应的解决方案。

在LED封装过程中,固晶烘烤后经常发生电极沾污的现象。本文分析了污染物成分,发现污染物为固晶胶挥发物,在此基础上分析了固晶胶沾污芯片电极的两个可能的原因,并给出了相应的解决方案。

一 电极沾污现象

目前在LED封装过程中经常出现固晶胶烘烤固化后,金电极上发生有污染物附着,导致无法焊线或焊线拉力不足的情况。

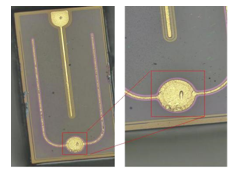

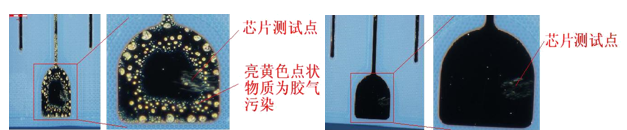

如右图,用金相显微镜观察电极上有明显的污染物。

二 原因分析及解决方案

1 污染物成分

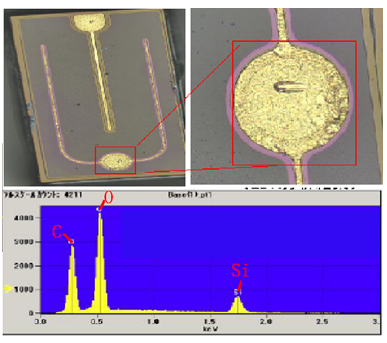

如图,用电子能谱仪(EDS,Energy Dispersive Spectrometer,可分析材料微区成分元素的种类与含量)对芯片沾污部分进行元素分析,检出了C、O、Si元素,而固晶胶的主要成分是硅氧烷(元素为H、C、O、Si),由于EDS无法测出H元素,故可以推测芯片电极污染物含有固晶胶成分。

2 原因分析

通过元素分析我们推测污染物为固晶胶,说明烘烤时固晶胶与电极发生了某种结合。

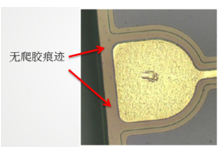

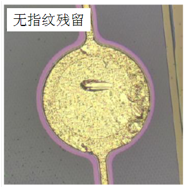

固晶胶可以通过挥发和爬胶的方式与电极接触。但是由显微照片分析可以看出芯片四周并没有爬胶痕迹,因此可以排除因固晶胶爬胶造成芯片污染的可能;而固晶胶在烘烤固化过程中会有少量的挥发物,挥发物中含有的带羟基的小分子交联剂,具有很高的化学活性,有很大可能是吸附污染主因。

那么固晶胶挥发物是如何与芯片电极发生吸附的呢?我们作出了如下两种推测:

①.含羟基小分子交联剂与芯片电极污染物发生化学吸附

由于交联剂本身不会与金电极发生反应,而芯片生产过程中有残留活性污染物的可能,故推测可能是交联剂与电极制备过程中残留的污染物发生化学反应产生吸附。

②.含羟基小分子交联剂与芯片电极发生静电吸附

由于羟基中的氧原子电负性较强,使得氢与氧之间的共用电子对向氧原子偏移,正负电中心不在平衡位置,使得分子显电性,若芯片电极带静电,则两者就会产生静电引力,进而吸附在一起,形成污染。

2.1 含羟基小分子交联剂与芯片电极污染物发生化学吸附

2.1.1 芯片污染物来源

芯片的污染可能来源于芯片制作过程中引入的污染和固晶操作时引入的污染(如操作过程中触碰芯片等)。

我们通过显微镜观察发生电极沾污的芯片,在其表面并没有观察到有人为污染的痕迹(如指纹),因此可以排除因人工操作导致的芯片污染。

而芯片的制备过程中需要进行多次光刻,光刻时涉及到显影过程,目前常用的显影剂是无机碱+双氧水溶液(如碳酸钠溶液),这一过程会在芯片电极表面残留羟基等官能团。在后道工序中,芯片厂商会加入化学试剂清洗及水洗步骤,对附着的离子污染进行清洗,但有可能存在清洗不完全或清洗设备维护不当造成二次污染等情况。

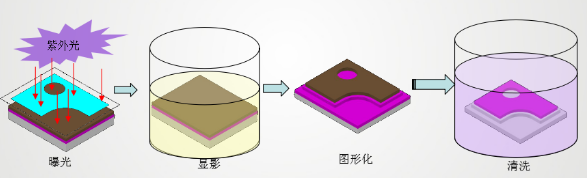

如图所示为光刻及显影过程,光刻胶透过掩膜板经紫外光曝光后,再经过显影剂的清洗,就会留下与掩膜板一致的图案,这一过程成为“图形化”,是下一步制作芯片立体结构的必要工序。

2.1.2固晶胶挥发物来源

固晶胶中带有羟基的小分子交联剂由于分子链短,沸点较低,在加热固化过程中未参与反应就发生挥发,含有的羟基基团和金电极上的残留羟基通过氢和氧之间的氢键吸附在一起,而后进一步发生化学反应。

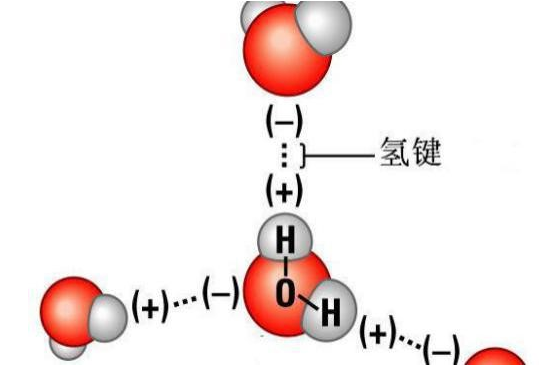

什么是氢键?

所谓氢键是指氢原子与电负性大的原子X(O、F、N等)以共价键结合,若与电负性大、半径小的原子Y(O、F、N等)接近,在X与Y之间以氢为媒介,生成X-H…Y形式的一种特殊的分子间或分子内相互作用,称为氢键。

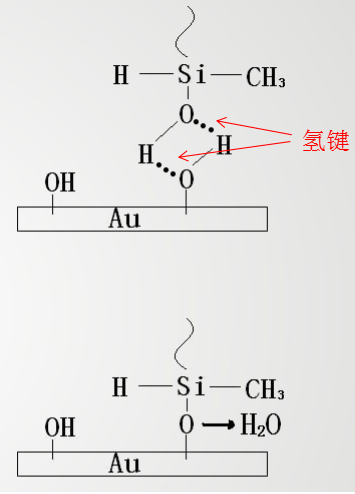

2.1.3 反应过程

如图,当固晶胶中挥发出来的含羟基的小分子交联剂与电极表面残留的羟基接触时,羟基上的氧原子与另一个羟基上的氢产生氢键,同样的另一对氢和氧原子也形成一个氢键。

随后部分氢键转化为共价键同时脱掉一个水分子,产生的水分子在高温烘烤下随烤箱热风排出,随着时间的延长,越来越多的交联剂与残留羟基发生化学反应,最终使芯片表面留下了大量含C、O、Si元素的固晶胶污染物。

2.1.4实验验证

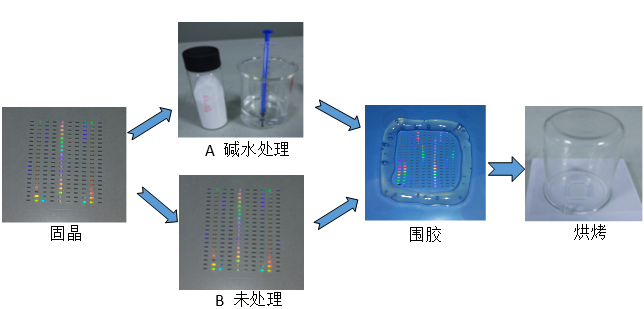

将确认干净无电极污染的芯片固在如所示的基片上,分为A和B; ① 将A用碱性溶液(碳酸钠溶液)浸泡3分钟,然后用氮气吹干;② B不作处理。

然后分别在A和B的芯片周围涂上等量的固晶胶,随后按图示的方法用烧杯罩住A和B,并放入烤箱烘烤(120℃/1H+160℃/2H)。

烘烤完成后用金相显微镜分别对A和B的芯片电极部分进行观察,结果如下图:

注:图片采用暗场拍摄,黑色区域为电极金属层;芯片测试点为芯片点亮测试过程中留下的痕迹

由图可以明显看出,经过碱液浸泡处理,固晶烘烤后电极表面有大量污染物附着;而未处理的干净芯片则基本没有污染物。

说明电极表面残留的羟基等活性基团会与固晶胶挥发物反应造成电极表面有固晶胶附着。

2.1.5 解决方案

经过上述的实验验证,我们可以确认该污染主要是因为芯片制备过程中残留的羟基等活性基团与固晶胶中易挥发的含羟基小分子交联剂发生化学反应,要解决此类污染,我们需要分别从芯片和固晶胶两方面来改善。

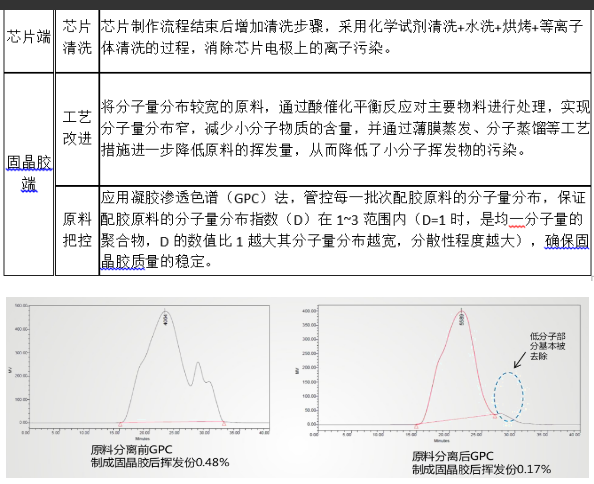

如图,我们通过薄膜蒸发、分子蒸馏等工艺措施对固晶胶原材料进行小分子物质的分离后,根据GPC测试结果可以看出,固晶胶的分子量分布均一性有较大改善,固晶胶的挥发份由原来的0.48%下降到0.17%,大大减少了挥发量。说明通过固晶胶厂商的技术改进和原料管控,是可以有效达到降低固晶胶挥发物、减少电极污染的目的。

2.2 含羟基小分子交联剂与芯片电极发生静电吸附

2.2.1 芯片带电原因

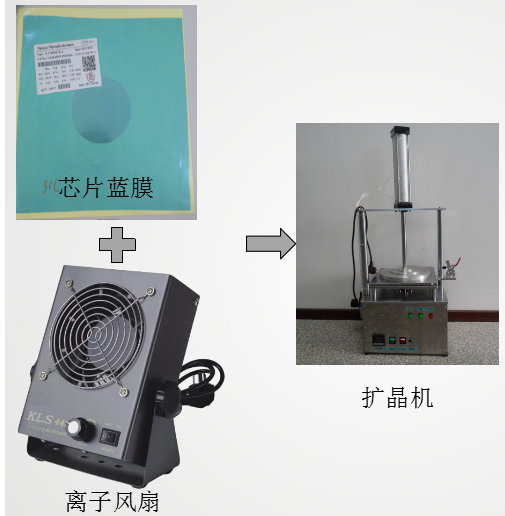

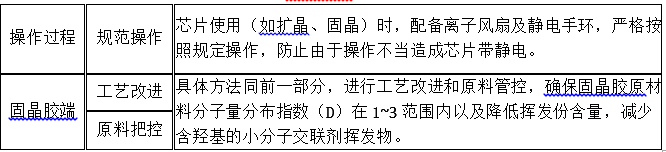

芯片是粘附在蓝膜上的,使用时需要撕开蓝膜进行扩晶,这一过程很容易产生静电,标准作业程序(SOP)中规定,扩晶站需配备离子风扇,并在离子风扇出风口进行撕蓝膜及扩晶操作,且操作人员需佩戴静电手环,防止芯片产生静电。但是实际生产中部分操作人员不按规定操作,未使用离子风扇,有可能使芯片带电。

正确操作流程:佩戴静电手环,在离子风扇下进行撕蓝膜,而后用扩晶机扩晶。

2.2.2 静电吸附机理

由于固晶胶中含有带羟基的小分子交联剂,其分子链短、沸点低,在加热固化过程中很容易挥发并附带出微量硅胶组分。

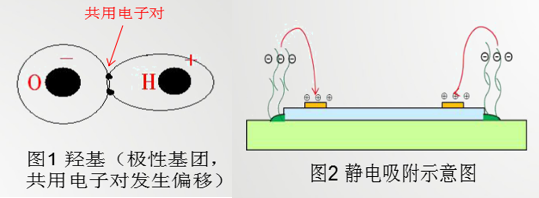

如图1所示,交联剂所含有的羟基是强极性基团,其氧原子电负性很强,使得氢与氧之间的共用电子对向氧原子偏移,正负电中心不在平衡位置,使得基团对外显电性;

若芯片电极带电,那么这些极性的基团会在空气中形成电泳现象,通过静电吸附富集在电极点;如图2所示,这些富集物(小分子交联剂及所附带的微量硅胶组分)在电极表面沉积,在烘烤过程中含有的微量硅胶在交联剂作用下固化,还有大量未反应的交联剂由于富集作用形成液体状的污染物残留在芯片电极表面。由于电极点被这些有机物阻隔,金线或合金线无法在电极点正常焊接。

2.2.3实验验证

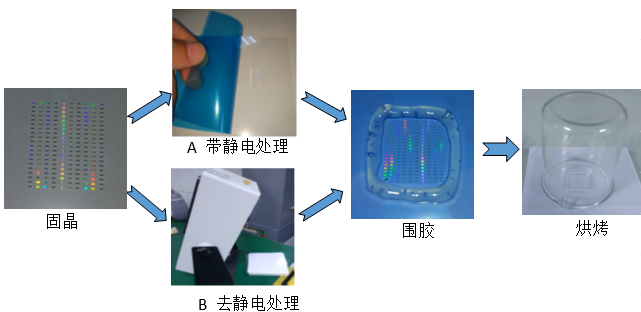

将芯片固在如所示的基片上,分为A和B;① 将A芯片盖上一层蓝膜,然后通过撕蓝膜的方式使芯片带电;② 将B放在离子风扇下吹20分钟,彻底消除芯片所带静电。

然后分别在A和B的芯片周围涂上等量的固晶胶,随后按图示的方法用烧杯罩住A和B,并放入烤箱烘烤(120℃/1H+160℃/2H)。

烘烤完成后用金相显微镜分别对A和B的芯片电极部分进行观察,结果如下图:

注:图片采用暗场拍摄,黑色区域为电极金属层;芯片测试点为芯片点亮测试过程中留下的痕迹

由图可以明显看出,经过带静电处理后,固晶烘烤后的电极表面有大量污染物附着;而经过静电去除的芯片则基本没有污染物。

说明芯片带电会造成烘烤时固晶胶挥发物与电极产生静电吸引从而导致固晶胶在电极表面富集并形成污染。

2.2.4解决方案

经过上述分析,我们可以确认该污染主要是因为在芯片使用过程中,由于操作不规范,导致芯片电极异常带电,固晶胶中挥发出来的含羟基小分子交联剂与电极发生静电吸附,要解决此类污染,我们需要从操作规范和固晶胶两方面来改善。

三 总结

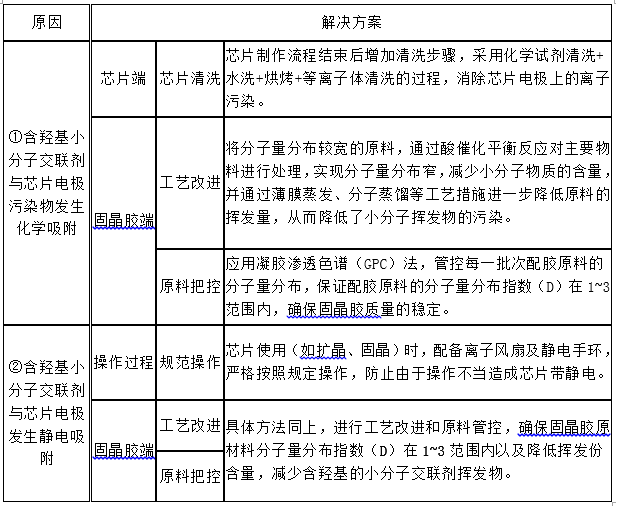

经过以上分析我们可以知道LED封装过程中固晶烘烤后芯片电极附着的污染物为固晶胶。而固晶胶烘烤时挥发出来的含羟基小分子交联剂通过两种原因与电极发生吸附:①含羟基小分子交联剂与芯片电极污染物发生化学吸附;②含羟基小分子交联剂与芯片电极发生静电吸附;通过实验验证我们可以看出经过碱水处理的芯片污染程度远大于带静电处理的芯片,因此我们推化学吸附为主要原因,静电吸附为次要原因。针对以上两种原因,我们有如下解决方案:

责编:小瀞

来源:作者:方华宇、裴小明

陕公网安备 61019002000416号

陕公网安备 61019002000416号

业务咨询

业务咨询