【突围之道】刘胜军:对中国过度悲观,过度乐观都是错误的

摘要:2018年11月3日,领教工坊一年一度的思想盛会——第七届中国企业家私人董事会年会在上海举行,近400位企业家,共同探索“复杂环境下的突围之道”。经济学家刘胜军的展望演讲,获得了不少企业家的认可。他的观点是,站在十字路口的中国,未来向何处去,过度悲观或过度乐观,都是错误的。

2018年11月3日,领教工坊一年一度的思想盛会——第七届中国企业家私人董事会年会在上海举行,近400位企业家,共同探索“复杂环境下的突围之道”。经济学家刘胜军的展望演讲,获得了不少企业家的认可。他的观点是,站在十字路口的中国,未来向何处去,过度悲观或过度乐观,都是错误的。

以下是刘胜军发言内容:

中国正处在十字路口

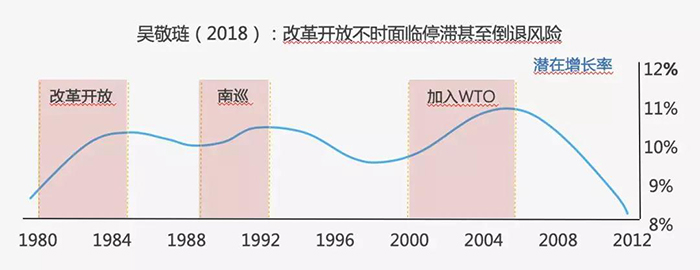

今年改革开放40周年,中国现在还处在非常重要的十字路口,如果回顾一下中国改革开放40年,从来都不是一帆风顺的,我们总是在一些关键的时刻,做出一些政策的选择。比如说,在80年代,邓小平的口号叫“摸着石头过河”,但是,我们摸着石头过河并不是特别顺利。80年代末期,出现了经济和政治的剧烈动荡,在动荡之后中国面临一个非常关键的决策,我们往哪儿去?在那个非常关键的时候,吴敬琏老先生非常勇敢地提出来一个,在今天看起来是常识,但是当时看起来是非常危险的一个建议,市场经济。邓小平88岁高龄南巡,南巡的主要目的,就是把市场经济观念确立下来,这次的抉择,对于中国过去40年是非常重要的。

到了21世纪,特别2009-2012年时期,我们又看到了中国社会的一次迷茫。这次以重庆为代表,当时的重庆“唱红打黑”。虽然发生在重庆,但是给全国带来了剧烈的思想冲击和心理影响。围绕重庆唱红打黑,当时全社会发起了声势浩大的讨论,因为当时本质是告诉我们,中国往哪儿去的问题,我们到底走什么路线。

后来中共十八大,特别是十八届三中全会给出了特别明确的选择——市场经济。当时我们提出了让市场发挥决定性作用,不光我们中国人,国际社会对中国也有期待。

过去五年,实际发生的情况和我们预想的并不一样,特别是市场化改革的方向开始变得模糊起来,所以这也是我说的,为什么中国再一次站在了十字路口。

我一直有这样的观点,对中国这样的国家,过度悲观和过度乐观都是错误的。大家不要过度悲观,因为我们看到,当中国经济压力大到一定程度的时候,往往出现比较大的转折。

比如说,你在1991年来到中国,肯定非常悲观和绝望,1992年中国变成了全世界最有活力的市场。

最近大家的信心已经到了非常低迷或者非常崩溃的程度,但是我们看到习近平总书记在11月1日做出了非常给力的信号传递。

用这张图比喻,形势比人强。因为我们这个国家现在最最重要的就是经济发展,这是影响社会经济稳定甚至执政的一个稳定性因素,但是如果不推动市场化改革,这种稳定和增长可能就会遇到问题。从这个角度来讲,我觉得市场有时候会帮助我们来自动解决这些问题,这就叫形势比人强。

转折点的内忧外患

但是,转折过程中,我们还会遇到很多风险和挑战。当前中国可以说是过去40年以来遇到最最困难的一个时刻,我们可以称作“内忧外患”。从国际上来讲,美国副总统彭斯的演讲,大家为什么这么震撼?因为原来特朗普说了很多话,大家听的没有什么感觉了,但是美国的副总统彭斯是一位非常理性的人,他们特意选择了一位文质彬彬的理性的人物,来表达美国对中国全面的不满,不光是贸易问题,不光是经济问题,涉及到方方面面。

美国今天对中国战略遏制不再遮掩,非常赤裸裸。美国人留了一个尾巴,那就是中国人回到邓小平先生的改革开放精神,美国人还会认为中国可以合作。这句话我们可以信,也不能全信。我们当然应该回到邓小平时代的改革开放精神,但是就算回到改革开放精神,美国对中国的遏制也不会消失,就这点来讲,我们外部大环境已经发生非常大的变化,这是我们应该看到的。

我们也要看到自身在战略上有很多需要反思的地方。邓小平的韬光养晦,这样一个指导理念不能忘记。去年,美国前副国务卿佐利克先生,在日本东京有一次非常重要的演讲。在美国看来,不管我们中国人做这件事情的出发点是什么,中国是在刻意争夺和挑战美国世界霸主的地位。所以,我们有必要对包括“中国制造2025”、“一带一路”还有其他方面的战略,进行反思。这个反思的目的,不是说这些战略没有任何经济价值,而是怎么样放在新的国际格局背景之下更好去发展。

贸易战也好、冷战也好,美国对中国的遏制已经是一个既定的事实,我们没有办法逃避,怎么看待这个问题?最最重要的是,第*,我们不要恐慌。现在是地球村的时代,你中有我,我中有你,我们不可能再倒退到上个世纪,闭关锁国的可能性不存在。

我们也要防止一个最重要的错误,这个错误是什么?当美国对中国施加压力的时候,我们采用了错误的政策去面对。上个世纪80年代,美国和日本发生了类似的贸易战,当时日本的应对策略实际上是灾难性的,也就是说为了缓解贸易战的压力,采用宽松的货币政策刺激国内经济,最终的结果,就是泡沫破灭、经济崩溃,陷入长期的衰退。

中国当前有这样的危险,这个危险并不是不存在,因为我们过去已经积累了非常大的泡沫,如果说在这个方向上不能够非常清醒地认识到这个危险,我们有可能犯下日本80年代这样的灾难性错误。

贸易战并不是最可怕的,对贸易战做出一个错误的应对,这才是最可怕的。贸易战是我们外部环境的变化。

当然,我相信中国面临的风险,主要还是我们内部。习近平总书记说:“我们要把自己的事情做好”。这句话太深刻了。实际上中国这么大的经济体,这么大的国家,只要我们把自己的事情做好了,做对了,外部的压力其实都是可以克服的。但是如果内部的事情都做不好,外部的小事情就会变成大事情。

我们内部最大的问题是什么?就是经济增长方式转型的问题。从2008年到现在十年,我们虽然提出了很多转型的方向、转型的目标、转型的口号,但是从实践来看,转型依然在路上。

到目前为止,中国的经济增长6.5%左右的增速,为什么大家的信心如此低迷?因为6.5%不是一个很低的数字,但经济增长质量是很低的。

为什么经济增长质量低?

第*,我们非常依赖政府政策来维持这样的增长;

第二,我们高度依赖房地产。最近房地产很多地方的土地市场已经开始流拍了,流拍以后对于我们下半年和明年的经济增长会带来影响,到时候又会倒逼政府反过来放松房地产的调控。所以,房地产对中国经济是“夜壶”,什么时候憋急了拿来用一下;

第三,信贷密集型增长;

第四,2016年国企、民企分别占新增企业贷款的78%和17%,现在我们的资本产出率是*高的时期,反过来讲,我们经济增长质量是最低的,这也是大家为什么焦虑的原因。

改革执行不顺利

为什么到今天这样的局面?最直接的解释,就是我们的改革执行地不够顺利。

李克强总理在2013年提出“让改革成为中国经济最大的红利”,这是社会各界共同的期待,但是“实践”却非常不顺利。比如说很大重大的改革现在遇到了障碍,IPO的改革一拖再拖,中国的股市成为永远的伤心之地。自贸区的改革现在无人谈起,原来老外对中国的自贸区非常有信心,现在没有人关心这个话题了。

我们去杠杆的改革,到目前为止充其量叫“稳杠杆”,稳住了企业的杠杆。居民的杠杆在快速上升,整个社会的风险水平还在增长。我们的简政放权,该放的权都没有放,都是表面。我们的减税变成了结构性增税,国有企业改革遭遇了巨大的困难。这些都是我们今天所不能够回避的问题,如果说美国对中国充满了战略敌意的话,我想欧美的声音是值得我们理性去倾听的。

欧盟怎么看待我们中国的?

一方面,认为中国的改革非常困难,知道很不容易,但是他们不可能无限期地等待下去;

第二,欧盟认为,从过去几年发生的情况来看,特别是国有企业占有越来越多的资源,他们非常怀疑市场改革的承诺,你是不是说一套做一套?这是国际社会对中国最大的质疑。

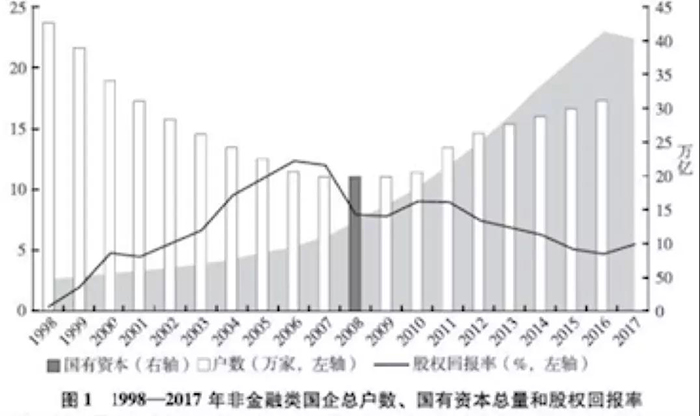

在这样的改革过程当中,最中心的环节是国有企业改革,国有企业改革是全面深化改革的中心地位,国有企业改革做好了,整个改革才起来。我们国有企业改革过去几年做的事情基本上都是错误的。

第*,限薪。领教工坊为什么培养企业家?因为企业家是一个企业兴衰成败的关键的关键,我们对于央企进行限薪,就是要把企业搞垮的节奏。

第二,全面在国有企业推动党委的领导核心地位。别的不说,这一点也是背离了我们长期推动的政企分开政策,与过去改革方向上出现了一个背离。

第三,国进民退。为什么我们对国有企业的问题这么关心?因为国有企业不光没有效率,还占用过多资源,让民营企业经营变得更加困难。我们从图中可以看到,从2008年以来,过去10年发生的事情。

第*,国有企业的数量从2008年以来开始增长。

第二,国有资本的数量从2008年以来开始增长。

也就是说,我们的国有经济越来越大,下降的数字是国有企业的效率越来越差。从这个角度来讲,国有企业是整个改革非常中心的一个环节。

过去40年的果实摘完了

站在这样的十字路口,我们对过去要抱有敬畏之心。过去40年取得的成就,可以说是史无前例的,在我们中国历史上和世界历史上都是值得大书特书的,但是我们也要保持谦卑。所有发展中国家,如果能够充分发挥低成本优势,如果发挥后发优势,如果实行出口导向的战略,这些国家都会取得和中国一样的成就。所以,我们做的事情并不值得我们特别骄傲。

相反,正是因为我们今天到了8800美元人均GDP这样的中等收入水平,过去的果实已经被我们摘完了。根据世界银行的研究,87%的国家到达中等收入的陷阱以后永远趴着起不来了,最典型的是拉美,拉美最典型的是阿根廷。只有13%的极少数幸运的国家和地区,比如日本、韩国,还有中国的台湾,他们能够跳出这样的陷阱。

这正是我们现在面临最大的挑战。在这个时候,我们非常有必要去了解过去40年的成功,到底是因为我们做对了什么?哪些东西是我们要继承的,哪些东西是我们要抛弃的。这时候大家对于观念的认知特别重要。

但是很遗憾的是,我们总是有很多高级黑,有很多不负责任的人来搅局,给我们的领导人带来错误的信号。林毅夫说:中国过去的成功是因为我们政府的干预是对的。我认为这样的解释是不符合逻辑学。为什么?我们政府有没有干预?当然有。但是1978年以前政府的干预更多,如果政府的干预是我们成功的解释,我们没有必要搞改革开放。1978年之后,政府干预虽然存在,但是政府干预是越来越少,所以,应该是政府干预越来越少,才导致了我们经济增长的成功,我想这是一个解释。

另外,对于市场化的争论。同样,林义夫教授认为,市场化是危险的,因为拉美国家就是因为搞了市场化、自有化和民主化才陷入了今天的困境。实际上这样的解释并不符合事实。为什么这么讲?拉美之所以掉入了陷阱,不是因为过度市场化,而是因为市场经济改革不到位。同时这些国家陷入了民粹主义的陷阱,民粹主义才是真正的危险,才是拉美陷阱的真正解释。

中国模式有三个要素,市场经济+投资驱动+强势政府。我们只有一个要素要保留,就是市场经济。投资驱动已经走到了一个天花板,因为靠投资拉动经济,效率正在变得越来越低。我们今天债务风险,就是过度投资没有效率引起来的。强势政府在模仿赶超的阶段是没有问题的,但是今天的转型,要走向创新型经济,强势政府和创新性的政府本身是不兼容的。这样的模式带来了过去40年的经济增长,但是也不保证未来40年的成功。

我们要正确地理解中国改革开放之所以成功的内在本质,诺贝尔经济学奖得主科斯给了我们一个“边缘革命”的理念。

当年的深圳就是一个小渔村,但是今天的深圳,已经是中国创新的希望,是中国最有竞争力的城市。比如说,当年的民营经济就是卖瓜子的,就是现在常说的“五六七八九”,已经变成绝对的主力。再比如说我们的互联网,之所以能够有阿里和腾讯这样的企业,我觉得一个非常重要的原因,就是因为我们当年没有网信办。如果很早搞了网信办,就没有阿里和腾讯这样的企业了。

我们的成功不是因为政府管得多,政府管得好,而是因为政府要放,要让市场发挥决定性作用,这是我对过去40年最重要的理解。

市场经济+法治

让创新成为长远竞争力

今天中国还面临一个特别的危险,这个危险实际上不光中国存在,从美国到拉美,到中东,很多国家都遇到这些挑战,*新的挑战就是巴西新当选的总统,也是被称为巴西特朗普的人。这样的路线是民粹主义,民粹主义的本意是讨好民众,采用的不负责任,损害国家的长期竞争力的政策。比如说,对于一个国家长远竞争力最重要的是什么?法治。但是很多民粹主义,上来就破坏了这个法治。对于这个国家最重要的企业家精神,很多民粹经济就是分田地,对于中国这样的国家来讲,我们对于民粹主义要始终保持高度警惕。

我们可以做出更好的选择,这个选择就是创新。什么东西可以带来创新?企业家精神。今天中国已经越来越认识到这一点,2017年9月中央发布了一个弘扬企业家精神的文件,这是中国共产党建国以来历史上第*次出现企业家精神。

什么样的制度环境可以造就企业家精神?就两条:

第*,要搞市场经济,因为市场经济才能够让*秀的企业家脱颖而出,而不需要去拼爹,不需要去搞关系。

第二,必须要有法治,因为有法治才能有恒心,才能安心创新,而不是考虑移民的问题。

所以要搞好创新并不复杂,依靠市场经济和法治。但是搞好市场经济和法治,像我们今天面临最大的困境是什么?最大的障碍是我们政府的理念。“政府从来不是解决问题的办法,相反政府本身就是问题所在。”这是美国里根总统的话。这句话让里根总统很伟大。

我们现在恰恰就是这样的局面。如果我们能够认清这个道理,推动改革,就会有一个不一样的局面。我在2014年参加李克强总理的座谈会,着重向李克强总理推荐了几条建议。第*,大规模减税。第二,简政放权等。

形势比人强

改革一定能实现

我刚才讲了这么多,绕了一个圈子,其实回到了2013年的十八届三中全会。只要我们把2013年十八届三中全会“让市场发挥决定性作用”落实好,中国就大有希望。但是为什么没有落实好?我们处在如何把改革落地的关键时刻。

应该讲十九大改革过程是一个非常重大的转折点,老外不理解,但是我认为中国在政治上的集权还是有必要的。十九大建立了一个强大的中央权威,因为我们今天的改革,面临着既得利益集团,它们的强大可能超出很多人的想象。如果没有一个强势的中央领导,改革无从谈起。第二,我们建立了长政治周期,中国过去有很多的问题,领导人都看到了,但是没有办法解决。为什么?击鼓传花。我们领导人第*个任期忙着巩固地位。第二个任期,有一个比你小10岁的接班人等着你。第三,思想解放。中国的改革都是由思想解放推动的,11月1日,习近平总书记的座谈会最重要的思想解放是什么?民营企业家是我们自己的人,民营企业也是党长期执政的重要力量。这是一个非常重要的关键和突破。因为过去很多人认为,只有国有企业才是我们的执政基础。

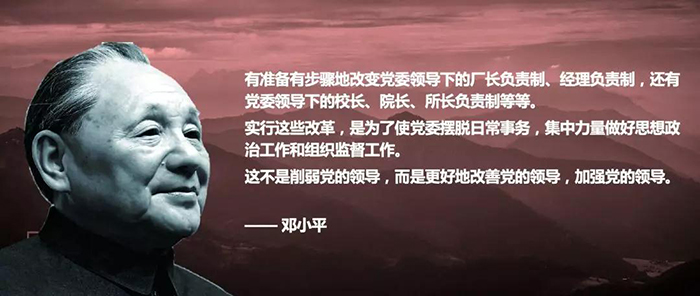

这样的思想解放还在过程当中,如果说我们能够把三件事情做好,我们的改革才有可能得到一个真正的推动。当前我们要深化思想解放,最重要的就是从观念上要解决一个重大的问题,就是如何加强党的领导。加强党的领导不等于让党事无巨细去管。如果党事无巨细去管,这个就没有活力了。

邓小平在80年代说了非常重要的话:

今天中国正处在思想解放的过程当中,我们已经看到了改革的曙光,但是还需要社会各界共同的努力。

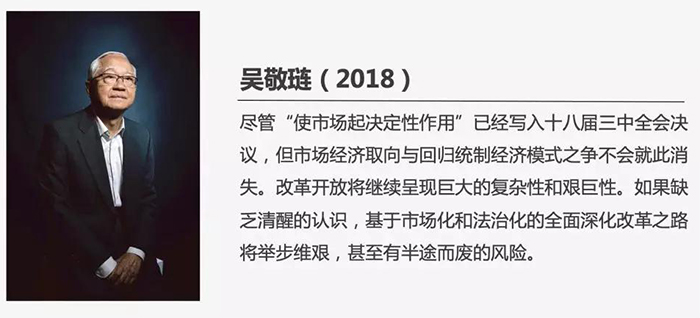

吴敬琏先生说:

吴敬琏先生最近出了一本书,里面讲了一个非常重要的观点,他认为中国当年搞市场经济改革,在某种程度上是权宜之计,就是计划经济不行了,所以来搞市场经济。并不是从价值观上、从内心上,对市场化、法治化一个真正彻底的拥抱。

从这个意义上讲,一定还会遇到很多的挑战和不确定性。这样的过程,需要社会各界共同努力。我们看到不光我们的企业,我们的学术界,我们很多企业家,包括曹德旺先生,他们都是非常有勇气站出来发表这个声音,而且我们非常高兴看到我们总书记,我们的中央领导听到了社会的声音,听到了民营企业的呐喊。所以,最终一句话就是形势比人强,市场化、法治化的改革一定能够实现。谢谢大家!

注:本文整理自著*经济学家刘胜军先生在领教工坊第七届中国企业家私人董事会年会上的发言

来源:领教工坊

陕公网安备 61019002000416号

陕公网安备 61019002000416号

业务咨询

业务咨询