欧阳钟灿:走过50年,液晶仍然精彩

摘要:欧阳钟灿院士指出,液晶技术的应用远不止于眼前,未来甚至可以和AMOLED一样实现柔性等更多的功能。液晶未来之路还很长!

“中国屏”在经历十余年的黑暗后终于强势崛起,打破“缺芯少屏”的噩梦,但随之而来的“缺芯少魂”的尴尬局面仍然待解。在第十四届中国国际显示大会上,中国科学院院士欧阳钟灿表示,中国液晶屏从“缺芯少屏”发展到“后来居上”,这个过程值得“中国芯”的借鉴。为此,欧阳钟灿院士对LCD技术进行了深度回顾。

中国科学院院士欧阳钟灿

对于LCD技术的发展,欧阳钟灿院士表示,液晶显示不仅给人们带来了无处不在的显示产品,也得到了科学技术界的肯定。

他介绍,2012年,美国的工程诺贝尔奖的获得者就是液晶显示器的发明人George Heilmeier、Martin Schadt、Wolfgang Helfrich、Peter Brody。他介绍,1968年,Heilmeier发明了DS-LCD(动态散射型液晶显示)。但动态散射是电流效应,功耗太大,不适于实用化;1971 年 M.Schadt 和 W.Helfrich发明了扭曲向列相模式,即 TN-LCD,它奠定了液晶显示器产业化的基础,直到今天还在使用。日本曾把210位对液晶显示技术有过杰出贡献的人士进行排名,其中Helfrich排名15,Heilmeier排名20。

此外,2008年IEEE技术*高奖项西泽润奖的获得者同样与液晶技术相关,他们分别是:Wolfgang Helfric、Martin Schadt、James Fergason。欧阳钟灿院士介绍,Martin Schadt将液晶显示技术带到日本,后来,夏普的船田文明把直流电驱动改为了交流电驱动,延长了液晶的寿命,提升了液晶的反应速度,夏普公司也因此最终赢得了与Casio的电子计算器竞争。2011年,IEEE西泽润奖依然离不开液晶技术,其获得者分别为Broudy、RCA Lecher以及友达光电的罗方祯。

液晶技术始于美国,后来日本接过了接力棒。欧阳钟灿院士表示,这多亏了江崎玲于奈,而他也因在半导体中发现电子的量子穿隧效应而获得1973年的诺贝尔物理学奖。1980年代,日本企业在TFT-LCD TV商业化上的竞争十分激烈,最终夏普胜出,并成就“LCD之父”的地位。

中国液晶显示技术的发展同样离不开各个企业家的鼎力推动,比如华星光电的李东生就为中国液晶显示的崛起作出了极大的贡献。

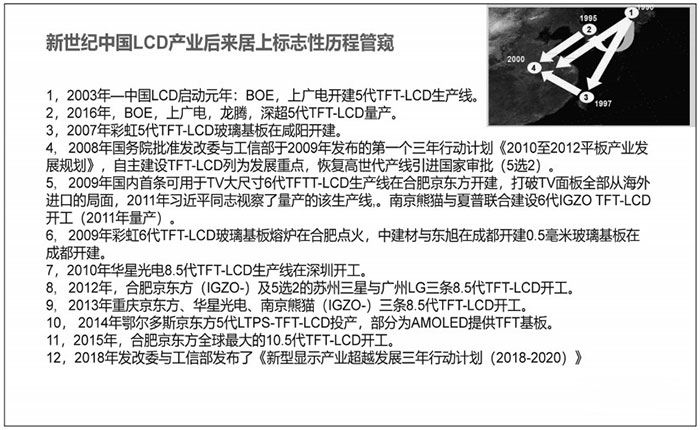

欧阳钟灿院士介绍说,中国对液晶显示技术的基础研究始于80年代,1978年成立了中国液晶学会。欧阳钟灿院士对新世纪中国LCD产业后来居上的标志性事件进行了梳理:

欧阳钟灿院士表示,2010年以前,中国只能做显示器,而液晶显示面板都是进口。2016年是一个里程碑,那一年,中国的G6面板线打破了国外对大屏幕的封锁,让电视的价格从1万降到2000-3000元。

此外,中国液晶显示技术的发展更离不开政府的支持和国家领导人的重视、鼓舞。欧阳钟灿院士介绍说,液晶在中国的发展过程中,国家领导人多次视察了业内代表企业。此外,发改委和工信部每三年发布一次的显示产业三年行动计划,既是对企业的支持和鼓励,也是政府对显示行业发展速度、质量的把控。

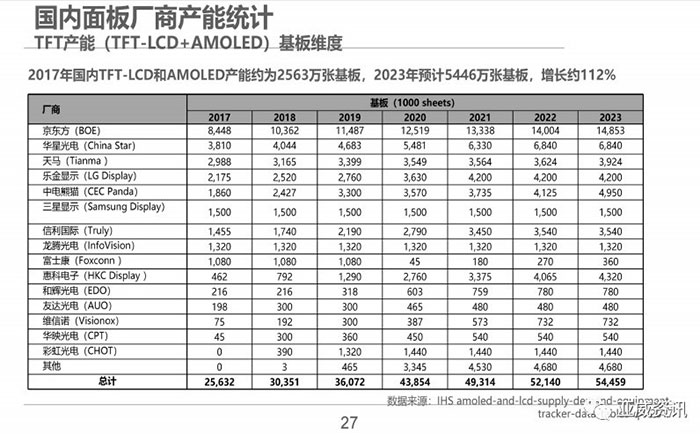

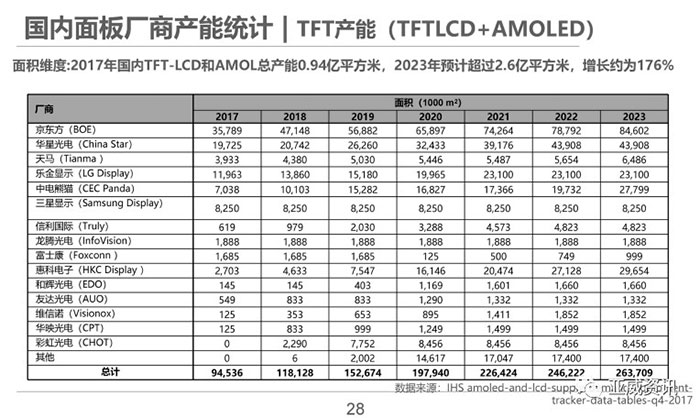

欧阳钟灿院士总结道,中国LCD行业经过了近20年的努力,成果来之不易。虽然目前实现了规模全球最大,但以面板为核心拉动基础材料和装备的目标尚未达成,业界仍需共同努力。当前也是推动下游物联网时代创新应用的关键阶段,为响应习近平主席视察东北时的讲话精神,行业专家呼吁国家对显示产业战略定位要持之以恒,对创新发展和核心技术保持指导和支持!

最后,欧阳钟灿院士指出,液晶技术的应用远不止于眼前,未来甚至可以和AMOLED一样实现柔性等更多的功能。液晶未来之路还很长!

来源:亚威资讯

陕公网安备 61019002000416号

陕公网安备 61019002000416号

业务咨询

业务咨询