重新认识MicroLED显示技术要点

摘要:Micro LED即LED微缩技术,是指将传统LED阵列化、微缩化后定址巨量转移到电路基板上,形成超小间距LED,将毫米级别的LED长度进一步微缩到微米级,以达到超高像素、超高解析率,理论上能够适应各种尺寸屏幕的技术。

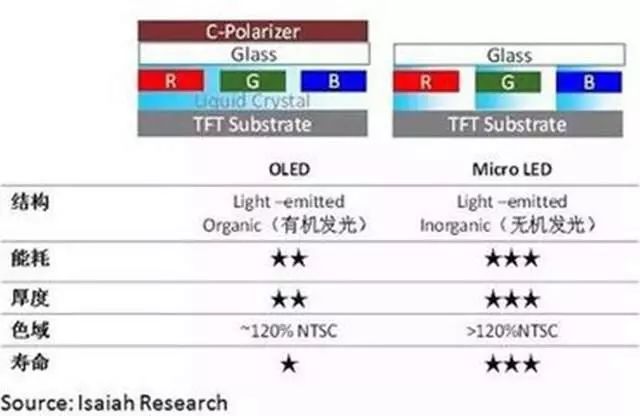

Micro LED功耗更低,解析度、显示效果都要优于OLED屏幕

一直以来,我们都知道OLED面板拥有色彩显示效果好、功耗低、轻薄等特点,其实OLED面板的缺点也是异常明显的。OLED面板的寿命较短是致命缺陷,其寿命大约只有5000小时不到传统TFT-LCD电视的一半;OLED的三种发光材料寿命不同,导致它使用到后期会出现偏色甚至“烧屏”现象;OLED面板的生产工艺较为复杂,导致生产良率过低,等等这些问题都是OLED面板生产企业需要克服的。

正是因为OLED面板的这些弱点,三星研发OLED面板的时候选择了智能手机等行业,这体现了它的前瞻性,而LGD的OLED面板选择了电视等大尺寸电子产品导致了如今苦陷亏损的局面。当然LGD也已认识到了这一点,它计划投资135亿美元迅速扩产中小尺寸OLED面板,而今年开始在iPhone上引入OLED面板的苹果希望有其他厂商与三星竞争也向LGD投资27亿美元。

Micro LED

Micro LED即LED微缩技术,是指将传统LED阵列化、微缩化后定址巨量转移到电路基板上,形成超小间距LED,将毫米级别的LED长度进一步微缩到微米级,以达到超高像素、超高解析率,理论上能够适应各种尺寸屏幕的技术。

Micro LED具备无需背光源、能够自发光的特性,与OLED相似,但相比OLED,Micro-LED色彩更容易准确的调试,有更长的发光寿命和更高的亮度。所以是OLED之后另一具轻薄及省电优势的显示技术,或许能成为OLED之后下一代显示技术。

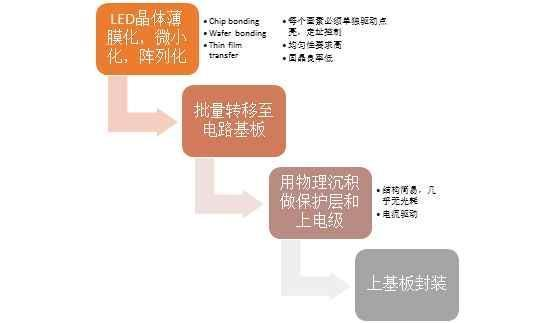

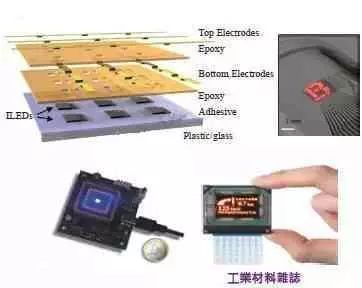

Micro LED Display的显示原理,是将LED结构设计进行薄膜化、微小化、阵列化,其尺寸仅在1~10μm等级左右;后将Micro LED批量式转移至电路基板上,其基板可为硬性、软性之透明、不透明基板上;再利用物理沉积制程完成保护层与上电极,即可进行上基板的封装,完成一结构简单的Micro LED显示。而要制成显示器,其晶片表面必须制作成如同LED显示器般之阵列结构,且每一个点画素必须可定址控制、单独驱动点亮。若透过互补式金属氧化物半导体电路驱动则为主动定址驱动架构,Micro LED阵列晶片与CMOS间可透过封装技术。黏贴完成后Micro LED能藉由整合微透镜阵列,提高亮度及对比度。Micro LED阵列经由垂直交错的正、负栅状电极连结每一颗Micro LED的正、负极,透过电极线的依序通电,透过扫描方式点亮Micro LED以显示影像。

Micro LED典型结构是一PN接面二极管,由直接能隙半导体材料构成。当对Micro LED上下电极施加一正向偏压,致使电流通过时,电子、空穴对于主动区复合,发射出单一色光。Micro LED光谱主波长的FWHM约20nm,可提供极高的色饱和度,通常可>120% NTSC。

而且自2008年以后,LED光电转换效率得到了大幅提高,100 lm/W以上已成量产标准。因此对于Micro LED显示的应用,因其自发光的显示特性,搭配几乎无光耗元件的简易结构,就可轻易实现低能耗或高亮度的显示器设计。

这样可解决目前显示器应用的两大问题,一是穿戴型设备、手机、平板等设备的80%以上的能耗在于显示器上,低能耗的显示器技术可提供更长的电池续航力;二是环境光较强致使显示器上的影像泛白、辨识度变差的问题,高亮度的显示技术可使其应用的范畴更加宽广。

Micro LED技术路径:制程种类及技术发展

Micro LED主要通过将传统LED晶体薄膜用微缩制程技术进行微缩化、阵列化、薄膜化,然后通过巨量转移技术将晶体薄膜批量转移到电路板上,利用物理沉积制造保护层,最后完成封装。其中关键核心技术主要有两步:微缩制程技术和巨量转移技术。

1、微缩制程技术

微缩制程技术是指将原来LED晶片毫米级别的长度微缩后达到1~10μm等级左右。目前LED尺寸大多是10~30mil,既250~750 μm,单一晶片最小尺寸是100μm,而通过微缩制程技术可以打破这一极限设定。业界评估,室内用途的显示器尺寸至少要做到5μm,目前LED晶片大小业界水平已普遍达到50μm,苹果实力雄厚,已经能做到10μm的水平,Mikro Mesa实验室内已经可以做出3μm大小的尺寸,微缩制程技术的实现路径主要有三种:Chip Bonding(芯片焊接)、Wafer Bonding(晶片焊接)、Thin film transfer(薄膜转移)。

三种技术路径各有优劣,其中,薄膜转移技术能够突破尺寸限制完成批量转移,且厂商Mikro Mesa已率先在实验室完成3um尺寸的晶元,理论成本较低,或许能成为未来主要实现路径。

2、巨量转移技术

磊晶部分结束后,需要将已点亮的LED晶体薄膜无需封装直接搬运到驱动背板上,这种技术叫做巨量转移。其中技术难点有两个部分:

1)转移的仅仅是已经点亮的LED晶体外延层,并不转移原生基底,搬运厚度仅有3%,同时Micro LED尺寸极小,需要更加精细化的操作技术。

2)一次转移需要移动几万乃至几十万颗LED,数量巨大,需要新技术满足这一要求。

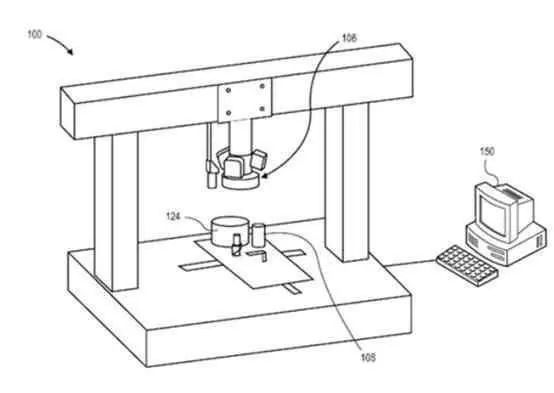

目前各大厂商在这个技术难关上各显神通,在巨量转移技术上各公司累计申请了十多项专利,预计这个技术门槛将会较快攻破。

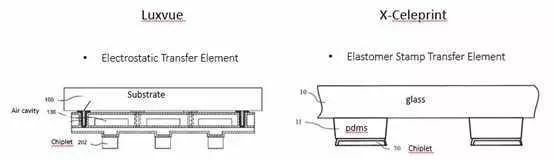

Luxvue转移技术相关专利图 (图片来源:Patent)

3、驱动系统

LED晶元通过巨量转移到电路板后,能藉由整合微透镜阵列,提高亮度及对比度。Micro LED阵列经由垂直交错的正、负栅状电极连结每一颗Micro LED的正、负极,透过电极线的依序通电,透过扫描方式点亮Micro LED以显示影像。

Micro LED结构图 epoxy环氧树脂 electrode电极

4、Micro LED技术瓶颈

Micro LED尚有较多技术工艺问题需要解决,从实现路径到成本良率都有诸多挑战。

在Micro LED转移过程中,纳米级LED的转运是核心问题之一。在蓝宝石类基板上生长出来的Micro LED需要转移到玻璃基板上,由于尺寸不匹配,因此需要进行多次转运。对于微器件的多次转运技术难度都是特别高,而用在追求高精度显示器的产品上难度就更大。Luxvue主要是采用电学方式完成转运过程。

晶元一致化问题也需要解决。LED从wafer切成chip后,每个LED chip并不会呈现完美一致的波长,不同波长呈现出来的色彩不同,对于传统LED来说,可以靠分Bin、配Bin达到显示的要求。但Micro LED晶元数量巨大,采用传统分Bin方式效率低且设备投资成本过大,不利于规模化生产。这个问题有两类解决方案:一是以现有的晶元技术,将Micro LED应用做到小尺寸,高PPI的地方,比如可穿戴设备,并且小尺寸对精细度要求也相对较低。不过这种解决方案限制了Micro LED的市场空间。另一类解决方案就是在磊晶阶段通过改善生产工艺或者设备直接控制均匀性。

Luxvue抓取示意图(资料来源:Patant)

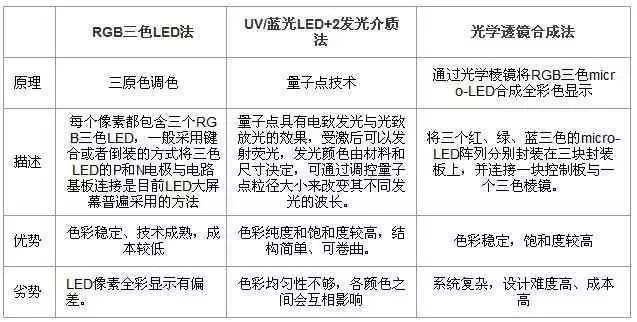

Micro LED实现单色比较简单,通过倒装结构封装和驱动IC贴合就可以实现,但要实现全彩就相对复杂,用传统的RGB三色列阵R需要分次转贴红、蓝、绿三色的晶粒,嵌入几十万颗LED晶粒,对于LED晶粒光效、波长的一致性、良率要求更高。为结局屏幕色彩问题目前有三种路径实现:RGB三色LED法、UV/蓝光LED+2发光介质法、光学透镜合成法。

为解决各种技术瓶颈,各家厂商各显神通:VerLASE拥有色彩转换技术专利,能够让全彩MicroLED阵列适用于近眼显示器;Leti采用量子点实现全彩显示,推出了iLED matrix,其蓝光EQE9.5%,亮度可达107Cd/m2;绿光EQE5.9%,亮度可达108Cd/m2,Pitch只有10um,未来目标做到1um。台湾Play Nitride公布以氮化镓为基础的PixeLEDTM display技术,公司目前透过移转技术转移至面板,转移良率可达99%。预计3-5年后Micro LED或可开始商用化进程。

Micro LED优势

高亮度、低功耗、超高解析度与色彩饱和度。Micro lED最大的优势都来自于它最大的特点,微米等级的间距,每一点画素(pixel)都能定址控制及单点驱动发光。比起其他LED,发光效率上,目前MICRO LED*高,且还在大幅提升空间;发光能量密度上,MICRO LED*高,且还有提升空间。——前者,有利于显示设备的节能,其功率消耗量约为LCD的10%、OLED的50%;后者则可以节约显示设备有限的表面积,并部署更多的传感器,目前的理论结果是,MICRO LED和OLED比较,达到同等显示器亮度,只需要后者10%左右的涂覆面积。与同样是自发光显示的OLED相较之下,亮度比其高30倍,且分辨率可达1500PPI(像素密度),相当于Apple Watch采用OLED面板达到300PPI的5倍之多。

寿命长。由于Micro-LED使用无机材料,且结构简易,几乎无光耗,它的使用寿命非常长。这一点是OLED无法相比的,OLED作为有机材料、有机物质,有其固有缺陷——即寿命和稳定性,难以媲美无机材料的QLED和MICRO LED。

较佳的材料稳定性与无影像烙印。

奈秒(Nano Second)等级的高速响应特性使得Micro LED显示器除适合做叁维(3D)显示外,更能高速调变、承载讯号,做为智慧显示器的可视光无线通讯功能。

能够适应各种尺寸。

成本降低空间大。目前微投影技术以数位光线处理(Digital Light Processing, DLP)、反射式硅基板液晶显示(Liquid Crystal on Silicon, LCoS)、微机电系统扫描(MEMS Scanning)叁种技术为主,但这叁种技术都须使用外加光源,使得模组体积不易进一步缩小,成本也较高。相较之下,採用自发光的Micro LED微显示器,不须外加光源,光学系统较简单,因此在模组体积的微型化及成本降低上具优势。

无缝拼接。

应用范畴广。Micro LED解决了几大问题,一个是消费型平板包括智能手机、可穿戴设备80%的能耗都在显示器上,低能耗的Micro LED显示器将大大延长电池续航能力,对于Micro LED显示的应用,因其自发光的显示特性,搭配几乎无光耗元件的简易结构,就可轻易实现低能耗或高亮度的显示器设计。二是环境光较强致使显示器上的影像泛白、辨识度变差的问题,Micro LED高亮度的显示技术可以轻松解决这个问题,使其应用的范畴更加宽广。

下一代显示技术

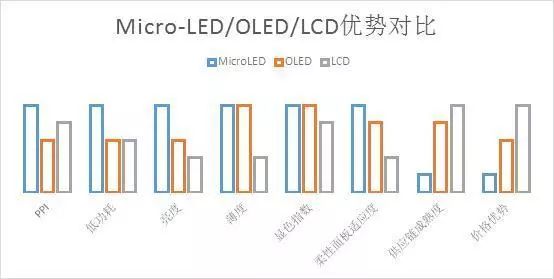

OLED和Micro LED对比LCD在各个功能性指标方面(PPI、功耗、亮度、薄度、显色指数、柔性面板适应度)都有显著优势,虽然LCD面板应用时间较长,供应链成熟度较高,有价格优势,但在将来必会被OLED和Micro LED替代。

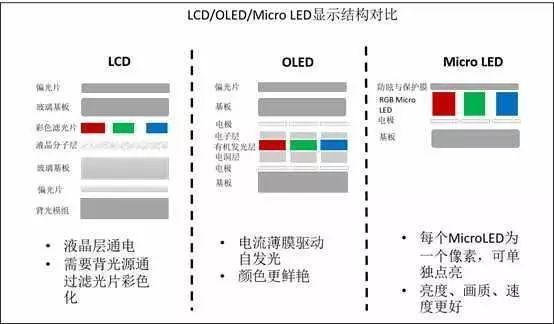

OLED和Micro LED都是面向未来的显示技术,两者从工业实践的角度来看有不小的差距,Micro LED在性能上优于OLED。Micro LED是将微米等级的Micro LED巨量转移到基板上,类似微缩的户外LED显示屏,每一个Micro LED都定址并且可以单独驱动点亮,相较OLED更加省电,反应速度更快,OLED比LCD更薄、显示更清晰,但如果要省电,得降低高亮度显示和白色画面,视觉表现会受到影响。Micro LED技术上已经突破了OLED的局限,亮度和饱和度相比之下都更高。此外OLED材料是有机发光二极管,在使用寿命上天然无法与Micro LED等有机发光二极管相比,在需要使用时候命的应用领域,如汽车抬头显示、大型屏幕投影等方面Micro LED更具竞争力。

从产业链的角度来说,OLED显示的全部技术有7成上下可以被Micro LED公用或者吸收,即MicroLED技术突破后整个产业掉头难度不大,为未来替代OLED奠定基础。

LCD/OLED/Micro LED区别(资料来源:LEDinside)

多厂商加快布局Micro LED

Micro LED作为可能成为下一代显示技术的新应用,吸引了各大国际巨头的注意,目前参与Micro LED的相关厂商及机构达近百家。

从具体产业链角度来说,台湾厂和大陆厂正在积极进行布局,相关数据显示,目前我国台湾地区有16家,大陆有5家企业或者机构正在研究Micro LED技术。目前苹果、三星等国际厂商也都通过不断收购这些专利技术来壮大自身。

Micro LED是属于未来的应用,尽管其备受企业关注和加大研发,在规格上也较LCD具有多重好处,甚至画质上可与OLED相媲美,但是现阶段该显示器发展并未普及,主要困难点有三大方面。

第*,在于LED固晶上。以目前已成熟的LED灯条制程为例,在制作一LED灯条尚有坏点等失败问题发生,何况是一片显示器上要嵌入数百万颗微型LED。而LCD与OLED已采批次作业,良率表现相对较佳。

第二,在LED组件上。覆晶LED适合于Micro LED显示,因其体积小、易制作成微型化,不需金属导线、可缩减LED彼此间的间隙等,虽然Flip Chip目前的良率还有一定问题,但是随着LED的技术的逐渐完善和资本的不断注入,已经在稳步提升。

第三,在规模化转移上。未来Micro LED 显示困难处在于嵌入LED制程不易采大批量的作业方式,尤其是RGB 的3色LED较单色难度更高。但是未来随着LED黏着、印刷等技术方法的提升,则有利于Micro LED 显示导入量产化阶段。

来源:光电与显示

陕公网安备 61019002000416号

陕公网安备 61019002000416号

业务咨询

业务咨询