“供给侧结构性改革”视角探讨我国LED产业转型升级策略

摘要:深化“供给侧”改革,加快LED产业结构转型和升级,对于破解当前我国LED产业高端产品需求不足与低端产品供给过剩之间的矛盾,促进产业规模扩张向注重质量效益的转变具有重大意义。

习近平主席在2015年12月中旬召开的中央经济工作会议中指出: “稳定经济增长,要更加注重供给侧结构性改革”,并将“去产能”列为2016年五大结构性改革任务之首,彰显了国家对产能过剩问题的关注。LED产业作为我国战略性新兴产业之一,在节能、减排、环保等方面具有独特优势,被誉为极有可能引发新一轮产业革命的战略性新兴产业,已成为各省市、各区域促进经济增长的新引擎。近年来,入行门槛较低的 LED行业在政府各项优惠政策刺激下,重复建设和低水平投资的现象较为严重,面临着严重的结构性与区域性产能过剩问题。深化“供给侧”改革,加快LED产业结构转型和升级,对于破解当前我国LED产业高端产品需求不足与低端产品供给过剩之间的矛盾,促进产业规模扩张向注重质量效益的转变具有重大意义。

1 我国LED产业发展现状

1.1区域集聚分布

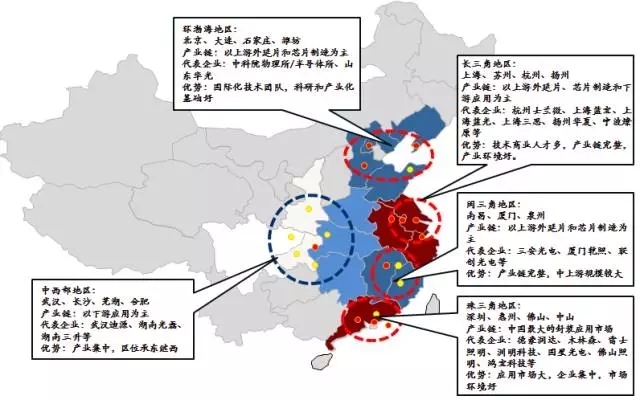

从国内LED产业发展的区域分布来看,当前我国LED产业形成了珠三角洲、长江三角洲、环渤海地区、闽赣地区和中西部地区五大区域,90%以上的LED企业分布在这五个区域,各地结合自身优势,对区域内半导体照明产业发展有了更清晰的定位(如图1所示)。

珠三角地区为中下游LED产业重点聚集区,拥有全国超过60%的 LED 中下游企业,是国内LED产业最为集中的地区。长江三角洲LED产业链配套较为齐全,企业主要集中于上海、江苏和浙江。上海在LED 芯片和封装方面呈现出良好的产业发展态势,已经形成比较完整的产业链与企业群。浙江省是国内主要的特种照明灯具生产基地,发展潜力很大,江苏省LED 应用企业较多。环渤海地区是我国 LED 芯片产业的发源地,以北京、天津、大连、河北等地为代表,研发力量较强,研发机构较集中,拥有国内*好的外延及芯片技术。闽赣地区LED 芯片研发和制造实力较强。闽赣地区 LED 产业主要集中在福建和江西两个省份,其中以厦门和南昌等城市为主。总部位于厦门的三安光电目前为全国最大的LED 芯片企业,在国内 LED 芯片市场的份额已经接近 40%。江西围绕Si基LED优化产业链、创新链和服务链,打造南昌光谷。中西部地区是我国LED芯片产能主要集中地,企业主要集中在湖北、湖南、安徽等地。从总体上来看,安徽省是中国目前拥有 MOCVD安装数量最多的省份,主要来自芜湖三安光电和德豪润达。

图1 我国半导体照明产业区域集聚分布

1.2产能总体规模

经过几年来的高速发展,我国半导体照明产业已经确立了在照明产业中的主导地位。随着我国步入经济增速换档、产业结构调整、发展方式转变的“新常态”阶段,半导体照明行业面临着产能过剩局面,在总体保持持续上升态势不变的情况增速有所放缓,产业发展整体将由过去的爆发式增长逐步向理性平稳增长阶段转变。据CSA统计,2016年,我国半导体照明产业整体市场规模达到5216亿元人民币,较2015年增长22.8%,虽然与过去10年年均超过30%的增长率相比增速有所下降,但增长率较2015年的21%有小幅提升(如图2所示)。

图2 2016年我国半导体照明产业规模(亿元)及增长率(数据来源:CSA Research)

1.3技术发展现状

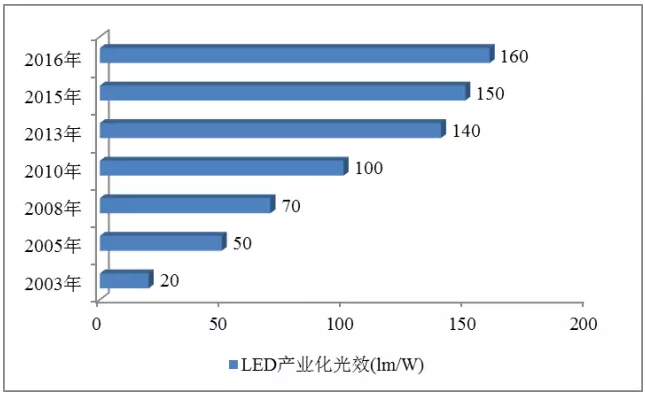

三分天下,中国有其一。南昌大学江风益团队成功研发硅衬底LED技术,使中国成为世界上继日美之后第三个掌握蓝光LED自主知识产权技术的国家。我国LED 产业关键技术与国际水平差距进一步缩小,已经成为全球LED最大的生产、出口和应用大国。2016年,我国具有自主知识产权的功率型硅基LED芯片产业化光效160 lm/W ,达到国际领先水平[2](如图3所示) ;硅衬底黄光LED电光转换功率效率达到21.5%,远高于国外公开报道的*高水平(9.63%),处于世界领先水平,使我国LED技术处于“局部领跑”地位;深紫外LED技术进一步提升,280nm深紫外LED室温连续输出功率超过20 mW,处于世界先进水平。综合来看,中国力量在全球LED产业格局中的分量愈来愈重,原有的美、日、欧领先,韩国、中国追赶的局面正在被改写,全球LED竞争格局正在调整重塑。

图3 我国功率型白光LED产业化光效

2 供给侧视角下我国LED产业面临的问题

近年来,我国半导体照明行业受整体经济环境的影响,整个行业出现了“产能过剩、产品同质化、无序价格战、市场秩序混乱”等一系列问题,加之行业创新能力不强、品牌国际影响力不足、结构性的产能过剩等挑战,这使得我国LED产业转型升级成为当前及今后的必然选择。

2.1行业门槛过低,产能过剩隐患有所加深

2010-2015年,入行门槛较低的 LED行业在政府各项优惠政策刺激下,重复建设和低水平投资的现象较严重,产能过剩隐患有所加深。我国90%以上LED企业集中于产业链中下游环节,由于行业技术标准的发展跟不上市场的发展,标准体系监管滞后;同时,中下游低端应用产品的行业门槛较低,对技术和资金要求不高,引发大量企业的涌入,以致供过于求。为降低企业库存水平,多数企业采取了压价竞标的销售手段,加速了LED价格的下跌,导致LED市场恶性价格竞争加剧。较低的准入门槛,不但透支了市场空间,也导致我国LED产品竞争处于白热化,严重影响了行业的健康发展。

2.2低端产品过剩,高端产品有效供给不足

中国是全球最大的LED应用市场,但目前我国大量中小LED企业集中在中下游同质化产品里“厮杀”, 通用照明已成厮杀最为激烈的“红海”,大部分LED室内照明产品缺乏研究,只是按照传统的照明产品进行简单的模仿,缺乏技术和应用创新,产品附加值低,低端LED产品产能扩大远远超过了需求。然而我国在高端LED等领域发展相对滞后,高端LED产品有效供给不足,远远不能满足市场的需求。例如智能照明、可见光通信、LED植物照明、紫外LED、车用照明、第三代半导体等细分领域生产力较为分散,国内厂家并没有分到太多的市场份额,只能在中低端大打价格战,造成结构性产能过剩。

2.3行业创新能力不强,品牌意识薄弱

随着全球节能环保意识的加强,我国 LED 照明产品出口保持持续增长趋势,但出口企业品牌意识薄弱,自主创新能力不足等问题日益凸显,严重制约了我国 LED 照明产品出口贸易发展[3]。在国际市场,我国LED企业多数通过贴牌、多层代理、跨境电商等形式零散出口,我国LED品牌在国际市场上难觅踪影,拥有国际销售渠道的企业更是微乎其微。自主创新能力和品牌意识的缺失导致我国出口企业国际竞争力不足,不利于出口可持续性发展。未来,随着劳动力成本逐渐提升,过往的订单加工、贴牌出口模式已发生了变化,这种模式难有出路。在国际市场,品牌的力量至关重要,我国LED企业在进行国际化扩张时,需要转变思路,由“产品输出”向“品牌输出”转变。

3 我国LED产业发展趋势分析

3.1LED照明应用市场细化,厂商加速转入利基型应用领域

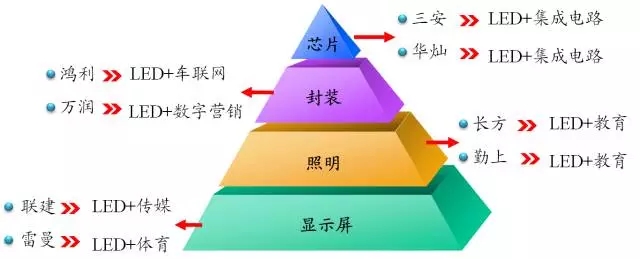

随着主流应用产品的价格下跌,获利空间缩小,国内LED企业纷纷寻找细分领域发力,LED厂商纷纷加速转入利基型应用领域,大部分LED厂商“从价格战”转向“价值战”,不断寻找和开拓新的利基型市场,从LED 向LED+拓展转型。从2016年国内LED产业的企业整体战略布局来看,呈现的是芯片企业延伸半导体集成电路,中游封装拓展细分市场、下游照明换轨教育及传媒领域(如图4所示)。

图4 我国LED厂商加速转入利基型应用领域

3.2并购整合唱响行业主旋律,行业整合洗牌与升级加速

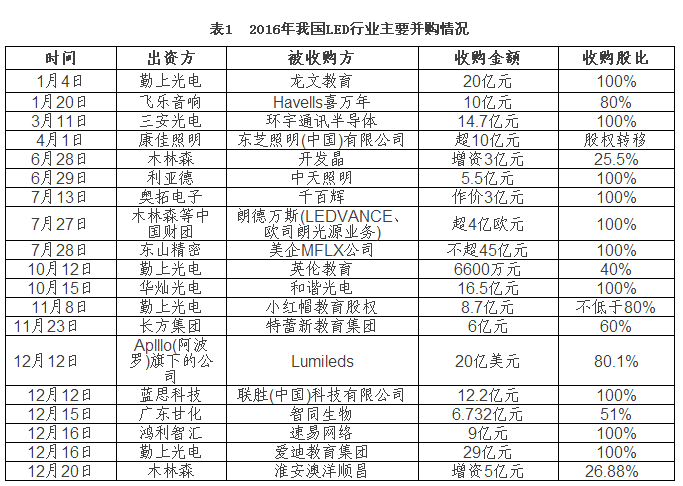

2016年我国LED行业并购大戏不断上演,行业整合洗牌与升级加速,除了部分并购案胎死腹中外,比如由于美国以国家安全为由阻挠中国宏芯投资基金收购爱思强,2016年我国LED行业大大小小的收购事件约40起,并购金额已经超过300亿元(如表1所示)。2016年我国LED行业并购的特点可以归纳为三点:一是收购变豪购;二是海外收购增多,受阻也多;三是跨界并购增多,主要领域为体育、教育、VR、无人机、医疗健康领域等。

3.3LED行业供给端收缩,2016年行业频现“涨价潮”

从2016年开始,我国LED行业供给端收缩,包括金线、铜材、铝材、PCB板等原材料价格几经上涨,加上年底“环保风暴”,导致LED行业共出现4轮涨价潮(如图5所示)。综合来看,照明产品涨价幅度从5%到15%不等,以8%的涨幅居多。此前LED产品价格战厮杀凶猛,牺牲品质牺牲利润抢市场屡见不鲜,这次涨价潮能在一定程度上促进产业回归理性竞争,向健康方向发展。 预计2017年,在整体LED行业在成本推升的涨价循环下,部分不具竞争力的中小企业将逐渐被淘汰出市场。未来订单将会逐渐集中到各家大厂,LED行业大者恒大的现象将会更趋明显。

图5 2016年我国LED行业频现“涨价潮”

3.4LED产业集中度稳步提升,行业竞争格局已初步成型

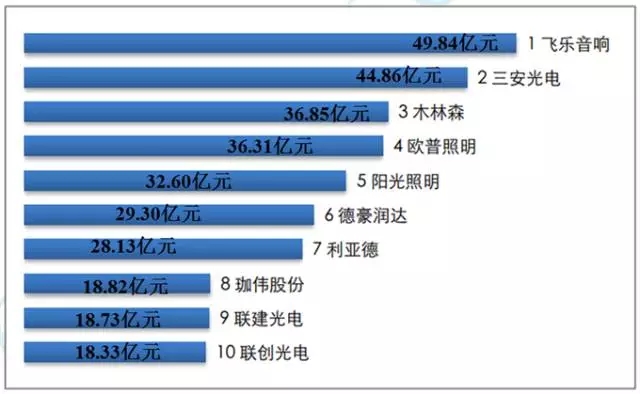

从芯片、封装到照明显示等相关领域的整体情况来看,2016年,我国LED企业大者恒大趋势明显,LED行业集中度更高,但同时竞争也变得更为激烈,使得高毛利市场(包括LED和非LED领域)成为LED上市企业转型升级的新方向。上游垄断竞争。数据显示,2009年时国内共有62家LED芯片企业,而如今在正常生产的只有20余家,未来可能只会剩下三五家芯片企业。中下游龙头企业渐显。“以单一业务类型为主”向“多种业务类型结合”的方向转型。具备成本控制能力、技术领先优势、产品品质稳定以及具备规模生产能力的企业才能够留下来。据统计显示,根据前三季度财报数据,营收排名前十家厂商2016年营业收入预计均将超过20亿元,将有4-5家厂商进入50亿元俱乐部(如图6所示)。

图6 2016年前三季度LED企业营收排名(前十名)

4 促进我国LED产业转型升级的建议

4.1深化供给侧改革,加快LED产业结构转型和升级

针对我国LED照明应用市场准入门槛低,大量中小LED企业集中在中下游同质化产品里“厮杀”,产品质量良莠不齐,无序化、无标准化形势日益凸显等现象,建议加快结构调整和发展方式转变,进一步调整产业和产品结构,积极发展符合市场需求的生产能力,由规模扩张向注重质量效益的转变,从而提高我国LED产业整体发展水平。一是进一步提高LED市场准入的行政审批门槛,阻止低水平、低效率生产能力进入和扩张。充分发挥规划、政策、标准的引导和约束作用,加强行业准入管理,健全行业监测体系和产能过剩情况预警制度;二是建议全面整顿财政、税收等优惠政策,逐步取消对MOCVD补贴的优惠政策,重点加大对LED应用领域的政策引导和支持,加强LED产品的应用宣传和推广。政府层面收窄补贴,将从产业链源头抑制了LED 芯片产能无序扩张,将补贴转移至LED照明应用端,则将从需求侧拉动LED产业链,我国LED产业链供需结构将逐步改善。

4.2完善产品质量监管体系,支持检测认证平台建设

当前我国LED产品在接受市场考验时市场会爆出一些质量问题,除了企业自身产品质量管控不严外,市场监管体系不完善及检测认证公共服务尚未完全普及也是重要原因。建议相关部门进一步完善和强化产品质量监管体系,在健全产品质量安全标准体系和技术支撑体系基础上扩大监管范围、加强抽查频次,推动建立企业质量首负责任制度,严厉打击假冒和伪劣产品,对不达标企业进行公开曝光和处罚,督促企业加强自身管理和技术,提升产品质量水平。另外,支持我国LED检验检测认证平台建设,积极推动已有检测认证服务平台硬件设施和业务升级,进一步建立具备国际先进水平的第三方检测平台,提升检测能力和水平。并通过各项激励措施和舆论宣传引导企业主动购买产品检测和认证服务,培育扩大检验检测市场。

4.3着力推动前沿技术开发与应用,不断拓展产业发展空间

在传统LED业务竞争加剧,毛利下降的大趋势下,细分市场差异化我国LED应用企业发展的关键所在。智能照明、汽车照明、可见光通信(VLC)、植物照明、医疗照明、深紫外应用等高端细分领域的应用产品附加值较高、市场潜力庞大,是未来我国LED产业抢占的“蓝海”领域。鼓励我国LED企业瞄准新型应用领域开展技术创新,挖掘细分市场,开拓 LED 在智能照明系统、生态农业、医疗保健、汽车照明等领域的研发工作。支持企业技术升级,推动中低端产能向中高端产能转化,细化分工合作,避免对相同产品的低价恶性竞争。

4.3积极对接“一带一路”战略,加快LED企业走出去

“一带一路”战略市场贯通中亚、东南亚、南亚、西亚乃至欧洲部分区域,这些国家及区域基础设施如道路、机场、高铁等仍有极大的投资建设空间,LED产品市场需求旺盛,是我国LED产品出口的重要市场。建议鼓励我国LED企业通过EMC、PPP等商业模式广泛参与国际工程领域的照明建设、海外投资设厂等多渠道积极参与国际产能合作,大力开拓 “一带一路”沿线国际市场,通过投资并购、海外设厂、设立营销网点、劳务输出等方式促进我国LED企业“走出去”,实现产品输向产业输出转变,推动LED产业转型升级。

责编:小艳

来源:新兴产业智库

陕公网安备 61019002000416号

陕公网安备 61019002000416号

业务咨询

业务咨询