台大联手阳明交大在Micro LED全彩研究领域取得新进展

摘要:近日,台大联手阳明交大在Micro LED全彩研究领域取得新进展:即针对将颜色转换层次组合到微发光二极管矩阵上的问题,两方院校合作团队通过利用半导体制程结合特殊设计的光学反射层,来增强量子点颜色转换层的发光强度。

近日,台大联手阳明交大在Micro LED全彩研究领域取得新进展:即针对将颜色转换层次组合到微发光二极管矩阵上的问题,两方院校合作团队通过利用半导体制程结合特殊设计的光学反射层,来增强量子点颜色转换层的发光强度。同时也利用非同调反射与穿透(incoherent reflection and transmission)的光学理论,初步推导出对应的光学增强效应的模型。

详情如下:

据介绍由于对于显示器尺寸以及像素大小分辨率的要求,产业必须发展一个全彩的高效率的发光元件来作为像素。该技术在大面积户外发光二极管显示屏幕上可实现。但是一旦元件尺寸缩小到五微米以下,许多现存的组装技术便无法实行。

同时元件的外部量子效率(external quantum efficiency),因为上升的非辐射载子复合以及相对较多的边墙(sidewall) 面积,也会大幅下降[1, 2],造成整体模块的功耗大幅上升。要解决这个问题,必须从整体模块的架构,做根本的改变。

针对以上问题,两大院校表示,其中的一个方法便是导入颜色转换层(color conversion layer)的概念。颜色转换层系利用高能量光子激发较低能量的可见光光子(通常是红色以及绿色),来达到全彩荧幕的效果。但是如何将颜色转换层次组合到微发光二极管矩阵上仍然是一个学术界研究的话题。

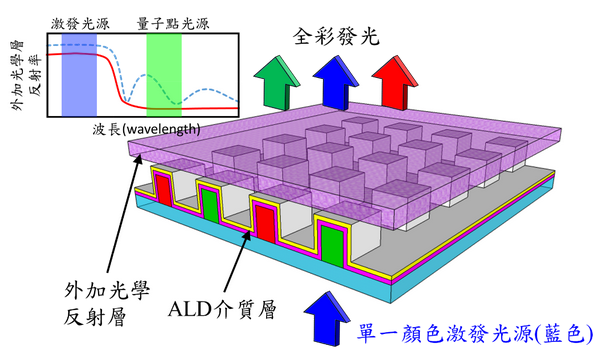

Fig. 1 高效率颜色转换层示意图。其中紫色层为外加光学反射层。左上方为传统DBR反射镜之反射率(虚线)以及经过重新设计并运用于本实验之光学反射镜(实线)之对照示意图[3]。

中国台湾大学林建中教授、吴忠帜教授及阳明交通大学郭浩中教授团队于近日发表利用半导体制程结合特殊设计的光学反射层,来增强量子点颜色转换层的发光强度。同时也利用非同调反射与穿透(incoherent reflection and transmission)的光学理论,初步推导出对应的光学增强效应的模型。

通过特殊设计的光学反射层,可以在激发光源的波长具备高反射率,而在量子点发光的波段将穿透率提高,以强化整体全彩的光源平衡[4]。与一般的分散式布拉格反射镜 (Distributed Bragg Reflector, DBR) 在高穿透率频段会有震荡的情形不同,本团队所展示的反射率频谱非常平坦,对于设计量子点发光的颜色转换层来说,是比较方便的 (如图一)。本次展示的结构非常适合作为日后缩小个别像素的大小的用途(如图二)。

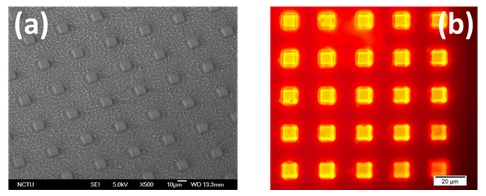

因为团队采用了标准的半导体制程,以及光罩对准方法,在精确度以及准确度上都可以大幅的提升。同时在像素的结构中加入高密度的原子层沈积系统(Atomic layer deposition, ALD)的介质层,具备了保护量子点的功用,也可以解决颜色转换层在生命周期 (lifetime) 或可靠度 (reliability) 方面的顾虑。

最终团队展现了五微米大小像素的结果。在可靠度方面也验证了长达9000小时上架(on-shelf)储存时间(storage lifetime),而量子点的发光强度并未有明显的改变。另外在数值模型方面,该团队也展示了与不同反射率的光学层整合之后,不同的量子点发光强度之间的关系,并获得一致的成果。

目前该成果已经在IEEE Photonics Journal 期刊上发表。

Fig. 2. (a)于扫描式电子显微镜(SEM)之下的各个像素。(b)填装量子点之后的像素置于紫外线荧光显微镜之下 [3]。

来源:行家说Display

陕公网安备 61019002000416号

陕公网安备 61019002000416号

业务咨询

业务咨询